[马克思主义原理]专题五:唯物史观

一、历史观的基本问题

自然界的发展与人类社会发展的不同

两种根本对立的历史观

社会存在

社会物质生活条件,是社会生活的物质方面,主要包括自然地理环境、人口因素和物质生产方式

自然地理环境的重要作用

提供了社会生活和生产资料的来源

对劳动生产率的提高产生积极或消极的影响

受社会发展状况的制约,特别是受物质资料生产方式的制约

自然生态平衡对社会生活的重要作用

人口因素在社会发展中的作用

人是从事物质生产活动和其他一切社会活动的主体,是一切社会关系的承担者

人口的数量和质量等因素对生产发展和社会进步起加速或延缓的作用

受社会生产状况和社会制度的制约

物质生产方式

人们为获取物质生活资料而进行的生产活动方式,是生产力与生产关系的统一体

生产方式是人类和人类社会得以存在和发展的基础

物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌,制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活

物质生产活动及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展,决定社会形态从低级向高级的更替和发展

社会意识

社会存在与社会意识的辩证关系

二、社会基本矛盾及其在历史发展中的作用

(一)生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量

构成要素

实体性要素:劳动资料、劳动对象、劳动者

渗透性要素:科学技术、科学管理

科学技术是知识形态的、潜在的生产力。它是先进生产力的集中体现和主要标志,是第一生产力

生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系

构成要素

静态:生产资料所有制关系、生产中人与人的互相关系、产品分配关系

动态:生产、分配、交换、消费

生产资料所有制形式决定整个生产关系的性质

决定人们的地位、相互关系及产品的分配关系

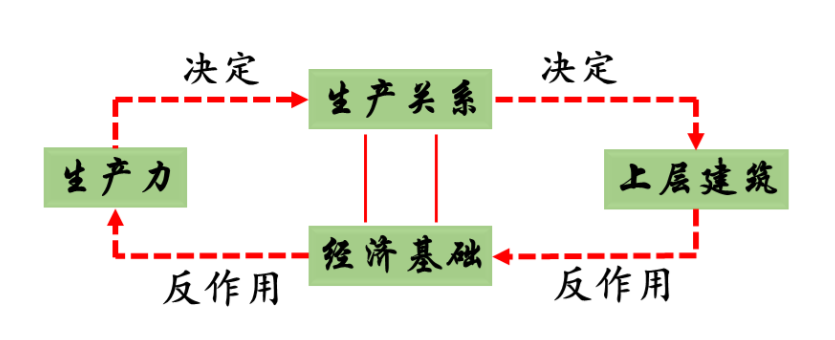

生产力决定生产关系

生产力状况决定生产关系的性质

生产力的发展决定生产关系的变革

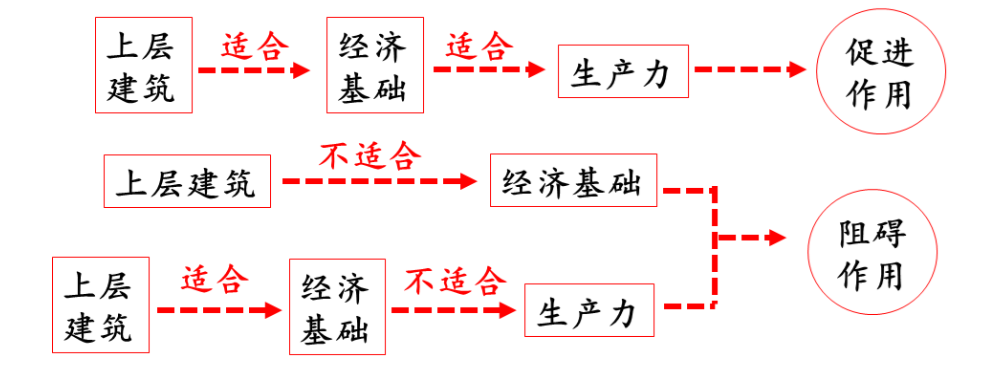

生产关系对生产力的反作用

当生产关系适应生产力发展的客观需求时,它对生产力的发展起推动作用

当生产关系不适合生产力发展的客观要求时,它就会阻碍生产力的发展

生产力决定生产关系矛盾运动规律的意义

否定了以“道德说教”作为评判历史功过的思想体系,确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”

马克思主义政党制定路线、方针、政策的重要依据

把握社会先进生产力的发展要求,把中国特色社会主义建设事业推向前进

(二)经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

(三)社会基本矛盾在历史发展中的作用

社会基本矛盾:贯穿于社会发展过程始终,规定社会发展过程的基本性质和基本趋势,并对社会历史发展起根本的推动作用的矛盾

生产力和生产关系的矛盾

经济基础和上层建筑的矛盾

社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式,并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。

社会基本矛盾,特别是生产力和生产关系的矛盾,决定着社会中其他矛盾的存在和发展。

生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素,是人类发展和进步的最终决定力量。

(四)阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

阶级是一个历史范畴

阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象

阶级产生的客观前提

剩余产品的出现

生产资料私有制的出现

社会分工和交换的发展

阶级是一个经济范畴:阶级斗争是经济利益根本对立的社会集团之间的斗争,争取和维护本阶级的经济利益是阶级斗争的实质内容。

首先,阶级斗争的作用突出地表现在阶级社会中一种社会形态向另一种社会形态转变的质变过程中。

其次,阶级斗争推动了同一社会形态自身的发展

所谓阶级分析方法,就是运用马克思主义关于阶级和阶级斗争的理论去观察和认识阶级社会的社会历史现象的方法

一是了解各阶级的经济、政治情况

二是了解各阶级的现实关系

三是了解各阶级的历史变化和动向

社会革命的实质和作用

实质:是革命阶级推翻反动阶级的统治,用新的社会制度代替旧的社会制度,解放生产力,推动社会发展。

根源:社会革命是社会基本矛盾尖锐化的必然产物

条件:客观条件:政治、经济;主观条件

作用

首先,社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节

其次,社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。

再次,无产阶级革命将会为消除阶级对抗,并充分利用全人类的文明成果,促进社会全面进步而创造条件

(五)社会形态更替的一般规律及特殊形式

社会形态:是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴,是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。

统一性:不同国家和不同民族的历史具有共同性,普遍性,即具有共同的发展规律

纵向统一性:指各个国家和民族的历史,一般都应经过原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会五种社会形态

社会形态更替具有多样性

处于同一社会形态的不同国家和民族的历史具有各自的特点

各个国家在不同的社会形态中所具有的典型意义不同

不同的国家和民族在由较低的社会形态向较高的社会形态转变时所采取的过渡形式各有特点

社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

三、改革对社会发展的作用

(一)改革在社会发展中的作用

改革与革命的区别

首先,改革是同一种社会形态发展过程中的量变,而革命却是社会形态的根本质变

其次,改革是一定的社会制度的自我完善、自我发展;改革却是要用一种社会制度取代另一种社会制度

改革的实质和作用

原因:社会基本矛盾发展作用的结果

内容:包括经济体制改革、政治体制改革和文化体制改革

目的:解放和发展生产力

作用:在一定程度上解决了社会基本矛盾;促进了生产力发展;是推动社会进步的有效途径和手段

社会主义社会的改革

原因:社会主义社会基本矛盾运动规律的内在要求

实质:社会主义制度的自我完善和自我发展

判断改革得失成败的根本标准:是否有利于发展社会主义生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

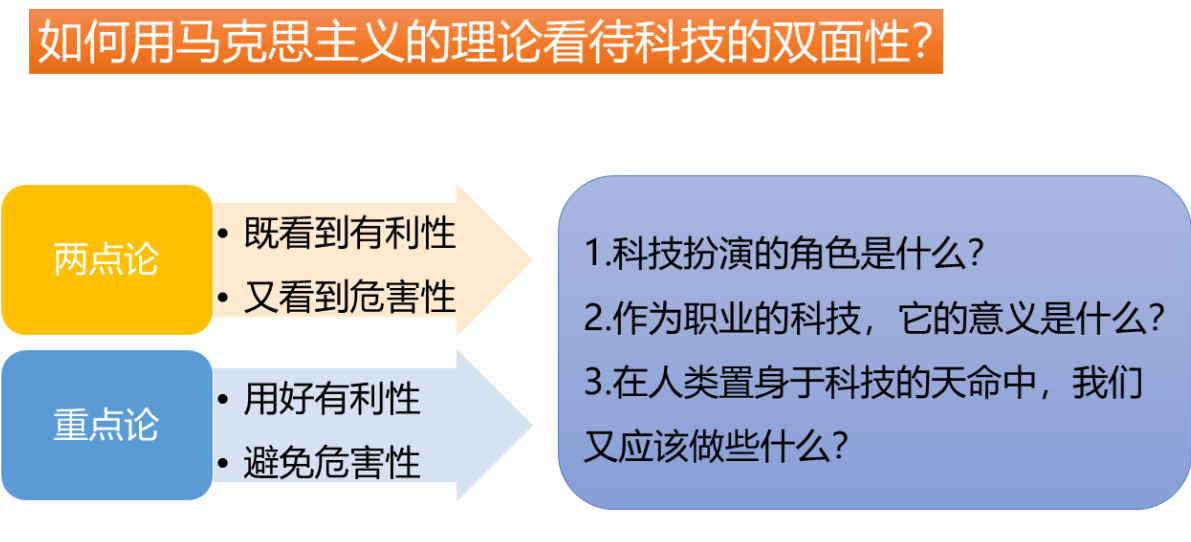

四、科学技术的双面性

科学技术的有利性

科学技术的危害性

一方面:由于运用科技的人对自然规律和人与自然关系认识不够,或缺乏对科学技术的两面性认识而产生的

另一方面:与社会制度有关,在资本主义条件下,科学技术常常被资产阶级用作剥削压迫人民的工具,有的资本主义国家,推行霸权主义,使纯洁的科学技术蒙上黑暗的阴影,利用现代科技发展武器,入侵他国,造成大量生命财产的损失。